TOPICS@@ǤÈéàã¸HLbV t[ÖÌe¿ÍH

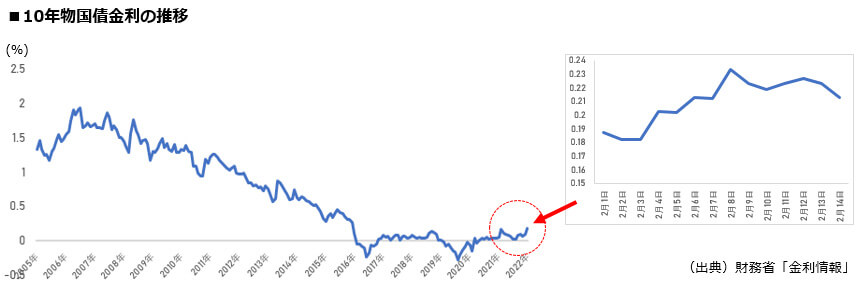

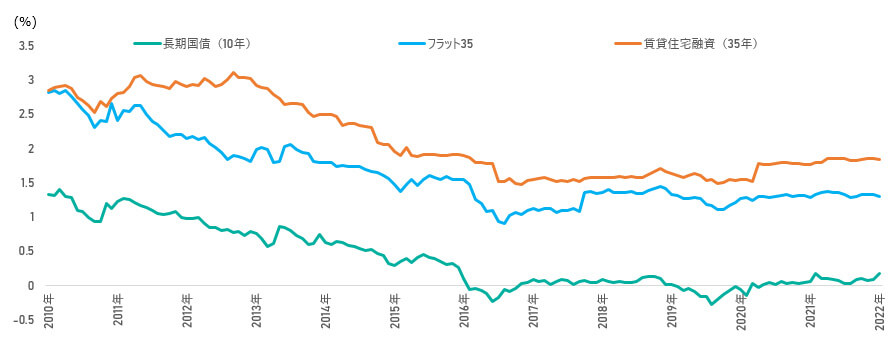

»ÝAAJâ[bpÌâsÅã°Ì®«ª{i»µÄ«Ä¢Ü·Bú{ÅàA·úàÌã\IÈwWÆÈé10N¨ÂÌñèªN¾¯©çÍ©ÃÂ㸵Ģܷ(222 ú_)B

m©ÉàÍ㸵ĢܷªA±êÜÅÌ઩ÈèÌá ŵ½ÌÅA·úÚÅÝÄàAܾᢠƾ¦Ü·BÆÍ¢¦A¢ÄÅÍàÌ㸪iÝ èÜ·ÌÅA¢Âú{ààª}㸷é©Ç¤©ª©èܹñBí¸©ÈàÌã¸ÅàAx¥zÉe¿ð^¦éÌÅAs®YâÀÝZîzð¢µÄ¢éûÍAàÌ®üÉÓµAàªã¸·éOÉAs®Éڷ׫¾Æ¾¦Ü·BàªãªÁ½çLbV t[ÉÇÌæ¤Èe¿ª éÌŵ天HLbV t[ðl¦éÛÉdvÈÆÀÉ¢ĩĢ«Üµå¤B

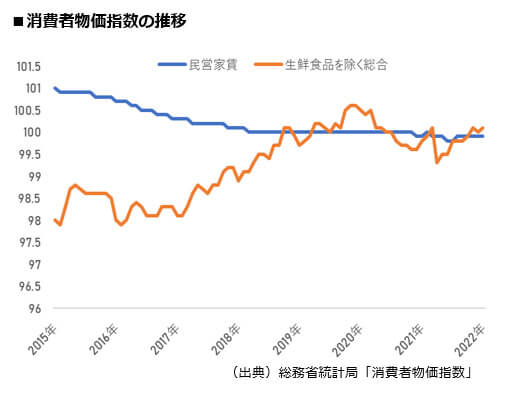

êÊIÉAÀ¿Í¿id¼«iÀ¿S «jª éƾíêĢܷB±êÍAÆÀÍsµÉ¶E³êÜ·ªAZúÔÅÍ»êÙÇå«Ï®µÈ¢Æ¢¤àÌÅ·BÀÛÉA±ÈÌÁïÒ¨¿w(CPI)ð©ÄàA¨¿ÌwÌêÂÅ éu¶NHiðvwÍ㺪µ¢ÌÉεAu¯cÆÀvÍ¿ ¢½®«ð©¹Ä¢Ü·B

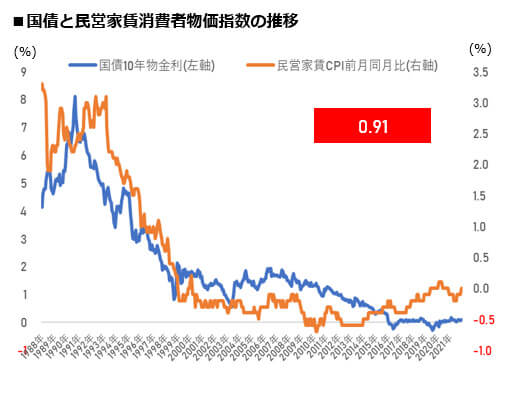

àªã¸µ½çǤÈé©HÅ·ªA·úÅ©éÆàÌ®«ÆÆÀÌ®«Í¢ÖÖWª èÜ·B¶Ì}ÍA10N¨ÂÆAu®«vÆ¢¤_ÉÚµÄæÙÇ̯cÆÀCPIðON¯äÅ\µ½ÊÅ·B

àªã¸µ½ÆµÄàA»ÌÛÉÆÀªã¸Xüª êÎALbV

t[ÖÌå«ÈÅðó¯É¢Æ¢¤±Æàl¦çêÜ·B

TOPICSA@RiÐÅåssÌ]ü´ßÍÇÌæ¤ÉÏ»µ½Ì©H

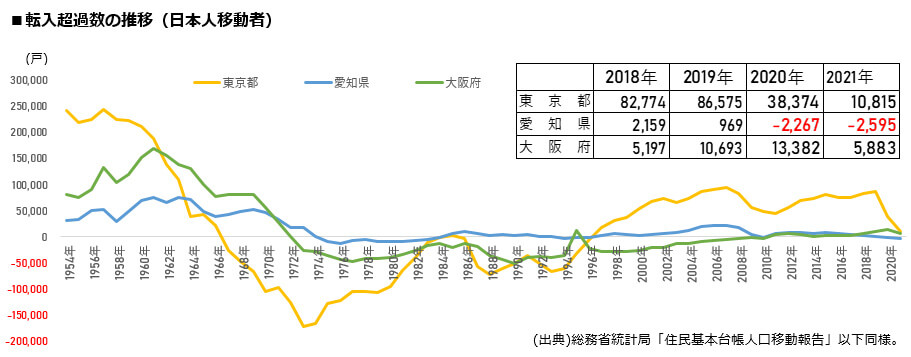

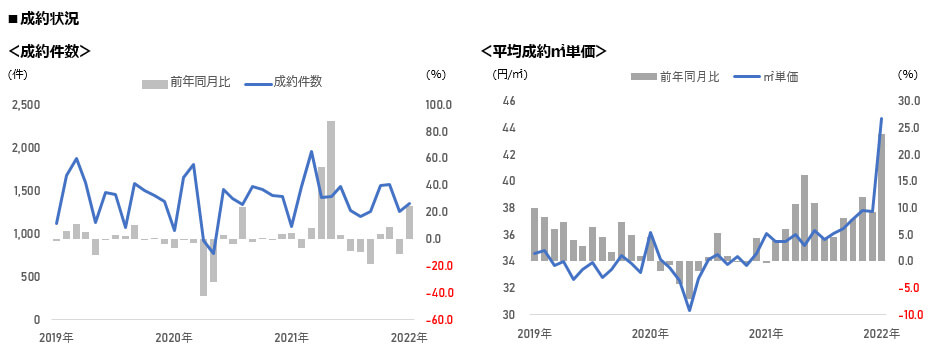

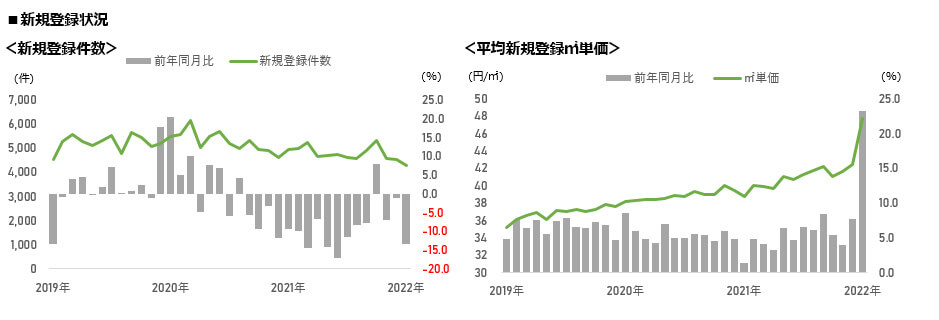

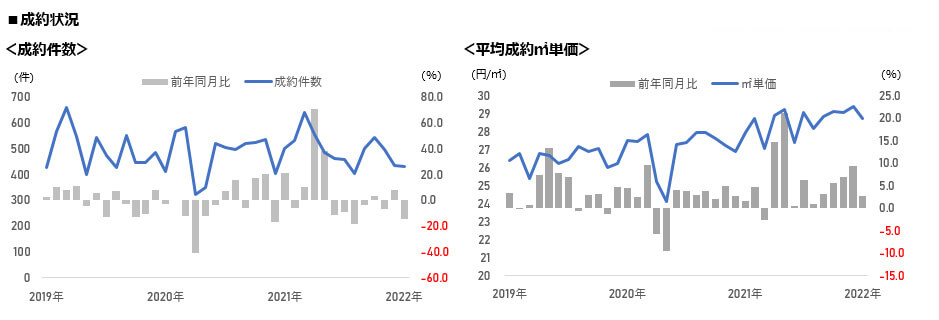

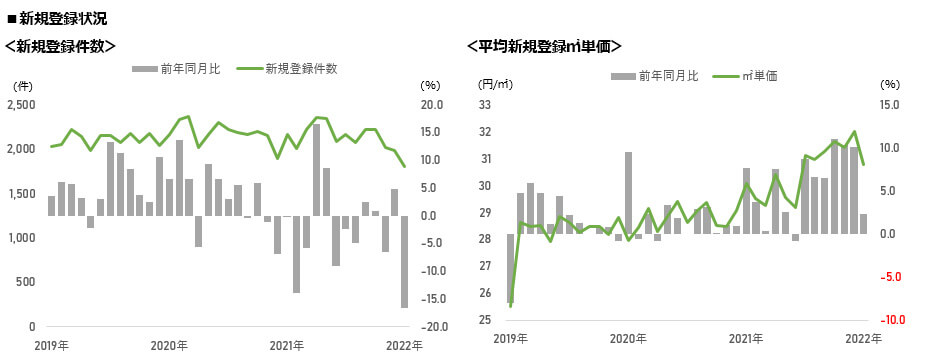

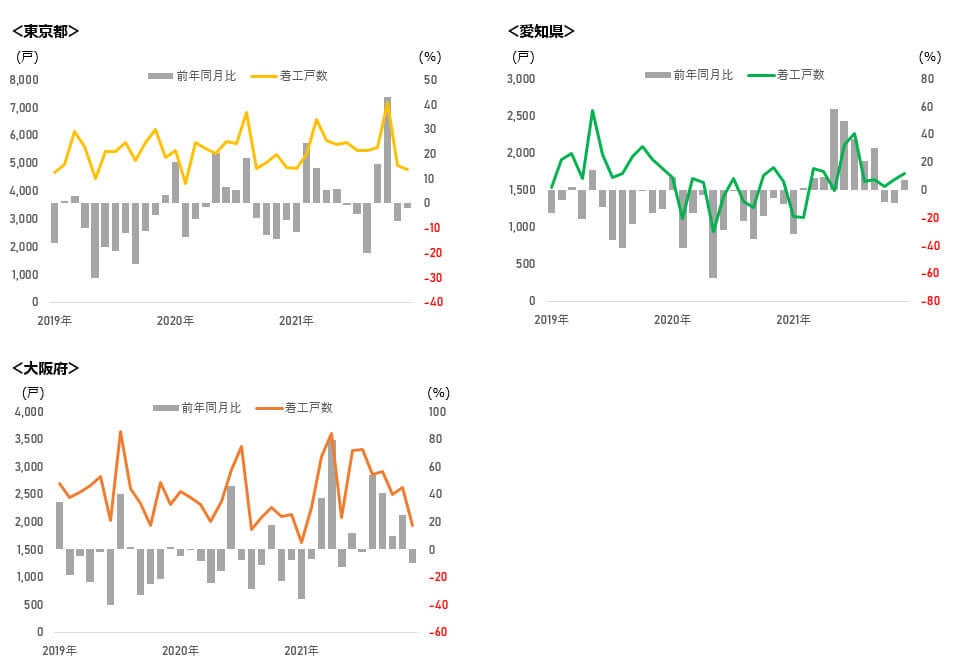

ãÌOtÍAsA¤m§Aåã{»ê¼êɨ¯éAlûÌ]ü´ßÌ·úÚÅ·BsÌ]ü´ßÌ㺪嫢̪ª©èÜ·BêûAsÉä×éÆA¤m§âåã{̸ͬ³¢Å·ªAsÌ]ü´ßª¦éÆA¤m§Eåã{à»ê¼ê¦Aܽtà³ÆÈèÜ·BÌlûª¸Á½©çƾÁÄA»êª¼Ã®âåãÈÇÌssɬo·éÆ¢¤í¯ÅÍÈAƯ¶æ¤È»ÛªN«Ä¢éÆ¢¤í¯Å·B»êÅÍRiOãðÚ×É©Ä¢«Üµå¤BsÍêÉWª±¢Ä¨èA]ü´ßÍWlð´¦Ä¢Üµ½ªA2020NÍ3WçlA2021NÉÍ1lðâÁÆ´¦éöxÉÜÅ]ü´ßª¸µÄ¢Ü·B¤m§ÍA2020N©ç]o´ßÉ]¶Aåã{à2021NÌ]ü´ßÍA2019N̼ªöxÉÜŸµÄ¢Ü·B

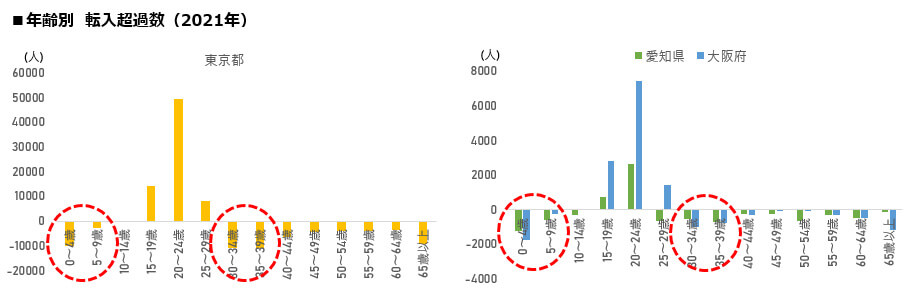

RiÐÅ]ü´ßªåɸµÜµ½ªANîÊÉ©ÄÝéÆAÛ§ÁÄ]o´ßÆÈÁÄ¢éÌÍA30Î`44ÎÆ0ΩçXÎÜÅÌwAÂÜèqçÄ¢ãªCÆÈÁÄ¢éæ¤Å·BtÉA]ü´ßðx¦Ä¢éÌÍAsA¤m§Aåã{Åà15Î`29ÎÌáÒÆÈÁĢܷBÅV̨²¸ÅÍAáÒ¢Ñi15Î`29ÎjÌVÈãªÀÝZîÉZñŢܷBRiÐÅss©çlûª¬oµÄéƾíêĢܷªA»êªuCR[ÀÝùvª¸évÆ;¢ØêÈ¢±Æªf[^æ誩èÜ·B

è_Ϫf[^

T ñsÃ}V¬Ê|[g

oTF(öà)ú{s®Y¬Ê@\

U ßEÃ}V¬Ê|[g

oTF(öÐ)ßEs®Y¬Ê@\

V Ã}V¬Ê|[g

oTF(öÐ)s®Y¬Ê@\

W ÝÆ HË

oTFyðÊÈ

X àÌÚ

oTFà±ÈAZîàZx@\

gè ½ñ@Yoshizaki Seiji

îcåwåw@t@CiX¤ÈC¹B§³åwåw@@mOúÛöC¹B

ijDä¤ãÈRT^gAReal Estate rWlX`[ÓCÒAîb¤`[ÓCÒAijfB[TCæ÷ð@s®Y¤·@ðoÄ»EBs®YEZîªìɨ¯éf[^ªÍAsê\ªAéÆü¯RTe[VÈÇðs¤©½íçAerAWIÌM [ÔgÉoAܽSV·ÐðͶßåvfBAÅ̵ãÙuÍNNÔ30{ð´¦éB

us®YTCN_ÅÇÝð@s®YÌvtFbViípviú{ÀÆoÅÐvAuåÏ@2020NÌZîEs®Ysêvi©úV·oÅjuÁï}Vð¤lAY}VðI×élviÂtVj11ûB½Ì}ÌÉAÚðÂB

M [o

WINIKKEIFugè½ñÌEH[Abv@840vugè½ñEâ{T¾YÌÌ|[gtHIv

erÔgFBS11âúoCNBCÈÇ̽ÌÔgÉo

ö®TCgFhttp://yoshizakiseiji.com/

^âÉv¤±ÆA¨¢è²ÆÈÇAܸͨCyɲk¾³¢