2025年7月31日に6月分の新設住宅着工戸数が公表されました。2025年上期分の新設住宅着工戸数が出揃いましたので、今回は2025年上期の新設住宅着工戸数の動向と後半の見通しについて解説します。

新設住宅着工戸数の動向を読み解くことは、不動産市場の動向を知ることに繋がります。

さらに景気動向指数の先行指数にも採用されており、経済全体の動向を図るためにも必ず押さえておきたい指標のひとつとも言えます。

新設住宅着工戸数とは

国土交通省が毎月1回月末に前月分を公表する新設住宅着工戸数は、建築基準法第15条第1項の規定による建築物を建築しようとする旨の届出を集計して着工建築物のうち、住宅の着工状況(戸数、床面積の合計)を構造、建て方、利用関係、資金等に分類したデータです。

ちなみに、新設住宅着工戸数には新築物件だけではなく、増改築工事による住宅新設も含まれます。

建築基準法改正により大きく動いた2025年上期の新設住宅着工戸数

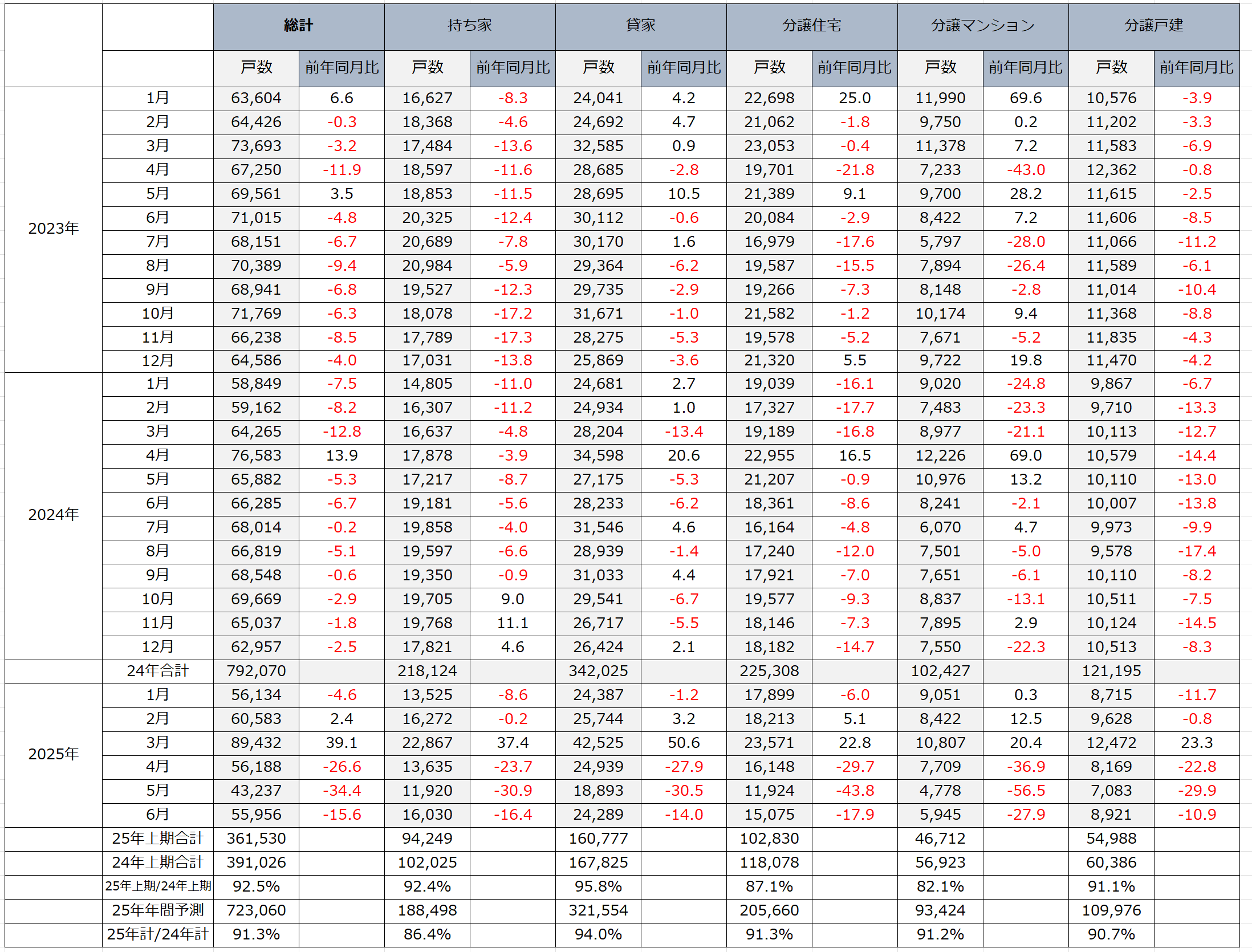

昨年2024年の新設住宅着工戸数の総数は79万2070戸、一昨年は81万9623戸でした。2025年上期(1~6月)の総計は36万1530戸で、2024年上期比で92.5%となっています。このペースでいけば2025年年間の新設住宅着工戸数の総計は72万戸台となり、昨年比で9%程度のマイナスとなりそうです。

2009年に新設住宅着工戸数は100万戸を切り、2024年はリーマンショック直後の2009年以来15年ぶりに80万戸台を切りました。しかし2025年は72~73万戸台前半となる見通しで、近年は大幅減少が続いています。この先も中長期的にはこのままジワジワと減り続けるものと思われます。

月別に見ると、3月に前年同月比プラス39.1%と大きく上昇していますが、これは建築基準法の改正により省エネ基準の義務化などがあったため、駆け込み需要があったものと思われます。

省エネ基準とは、新築の住宅を建てる際に断熱性能や冷暖房の消費量などに一定の省エネルギー性能を確保するための基準です。

また建築基準法の改正では、「確認審査期間が7日から35日以内に延びる」という内容であり、これらが2025年4月から法律で義務化されることを受け、3月に駆け込みで一時的に増えたと思われます。その駆け込み需要の影響を受け、4月は前年同月比マイナス26.6%、5月はマイナス34.4%、6月はマイナス15.6%となり、駆け込み需要よりも反動減が大きく1~6月の合計ではマイナス7.5%となりました。

ここからは、各カテゴリー別に見ていきましょう。

上の図は、2023年1月から2025年6月までの新設住宅着工戸数をカテゴリー別の新設住宅着工戸数を月ごとに示したものです。

「持ち家」新設住宅着工戸数の動向

自己所有の土地に自己利用の自宅建築である「持ち家」の新設住宅着工戸数は、2021年後半から3年近くの間、前年同月比マイナスが続いていましたが、2024年10~12月はプラスとなっていました。

しかし2025年に入りマイナスが続き、3月は前述の駆け込み需要で大幅にプラスに転じ、そのあとは大きな反動減となっています。

2025年上期の「持ち家」新設住宅着工戸数は9万4249戸で前年同期比マイナス7.6%、このペースでいけば20万戸を下回り18万8000~19万戸程度になると予想します。「持ち家」の新設住宅着工戸数が20万戸を切れば、1958年(昭和33年:18.8万戸でした)以来となり、メディアも大きく取り上げるほどのインパクトがあるでしょう。

新設住宅着工戸数がマイナスに続く要因としては、引き続き住宅建築費が上昇していることや土地取得費が上昇していること、マンションに比べて戸建住宅の方がリセールバリューが低いことなどがあげられます。

「持ち家」の新設住宅着工戸数は減少していますが、大手ハウスメーカーの実績では戸数減少ながら受注金額はそれほど落としておらず、「高額となっても注文住宅志向」の需要はあるようです。また中古マンションがかなり高騰しており、「この値段で中古マンションを購入するのなら注文住宅を建築しよう」というような思いから、大都市圏で戸建てを選ぶ方が増えてきており、「ブランド地域」で住宅用土地売買の情報がでると早期に売れているようです。

しかしこうしたプラス要因よりも建築費・土地価格高騰といったマイナス要因の方が大きく、2025年後半も前年同月比マイナスは避けられないものと思われます。

「貸家」新設住宅着工戸数の動向

次に「貸家」の新設住宅着工戸数を見てみましょう。

賃貸用住宅建築である「貸家」新設住宅着工戸数は、建築工事費上昇や賃貸住宅適地の不足、金利上昇などネガティブとも思われる要因が多い中でも、2024年の年間合計は34万戸台をキープしました。

2025年1~6月の合計は16万777戸で2024年の同期が16万7825戸でしたので、マイナス4.2%となっています。他と同様に3月に駆け込み需要があり前年同月比プラス50.6%となりましたが、4・5・6月は大幅減となっています。それでも「持ち家」ほどの落ち込みはなく推移しており、賃貸住宅投資意欲の高さが伺えます。このペースでいけば、「貸家」新設住宅着工戸数の2025年の年間計は32万戸台を超える水準となる見通しで、2022~2024年は34万戸台と横ばいでしたが少し減少しそうです。

土地活用としての賃貸住宅建築は、地方では一巡した感があり、都市部では適地不足という状況ではありますが、賃貸住宅建築は都市部の郊外に広がりを見せています。

またファミリータイプ・コンパクトタイプ、ワンルームといずれも都市部では賃料が上昇しており、建築費上昇分を確保できるような勢いがあります。そのため年間の建築数はやや減少すると思われますが、それでも32万戸台はキープするものと思われます。

吉崎 誠二 Yoshizaki Seiji

早稲田大学大学院ファイナンス研究科修了。立教大学大学院 博士前期課程修了。

(株)船井総合研究所上席コンサルタント、Real Estate ビジネスチーム責任者、基礎研究チーム責任者、(株)ディーサイン取締役 不動産研究所所長 を経て現職。不動産・住宅分野におけるデータ分析、市場予測、企業向けコンサルテーションなどを行うかたわら、テレビ、ラジオのレギュラー番組に出演、また全国新聞社をはじめ主要メディアでの招聘講演は毎年年間30本を超える。

「不動産サイクル理論で読み解く 不動産投資のプロフェッショナル戦術」(日本実業出版社」、「大激変 2020年の住宅・不動産市場」(朝日新聞出版)「消費マンションを買う人、資産マンションを選べる人」(青春新書)等11冊。多数の媒体に連載を持つ。

レギュラー出演

ラジオNIKKEI:「吉崎誠二のウォームアップ 840」「吉崎誠二・坂本慎太郎の至高のポートフォリオ」

テレビ番組:BS11や日経CNBCなどの多数の番組に出演

公式サイト:http://yoshizakiseiji.com/